您的位置:首頁 >新聞 > 文化 >

一雙筷子吃天下?涵養新的餐飲 文明正當其時

據媒體報道,北京市商務局日前發布新版疫情期間餐飲服務單位經營服務指引,對顧客就餐和餐廳服務細節進行細化,提出就餐人員不得面對面就餐、餐桌間隔要在1米以上等具體要求。上述指引雖然是疫情防控期間采取的特殊舉措,但對于改善餐飲業服務、改進個人就餐習慣不無指導和借鑒意義。

受新冠肺炎疫情影響,全國各地,特別是中心城市餐飲業客流驟減,經營面臨不小的困難。隨著疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復,一些地區的餐飲業也開始逐步恢復,盡管如此,餐飲業做好疫情防控工作的壓力仍然巨大。一段時間以來,為了加強疫情防控、降低感染風險,不少地區餐飲企業和服務單位探索創新餐飲衛生保障,通過采取人員錯峰就餐、體溫檢測、設置“一米線”、提倡二維碼付款等方式,最大限度地保障就餐者衛生安全。

作為飲食文化高度發達的國度,國人向來喜好扎堆聚餐,由于沒有分餐的習慣,也沒有使用公勺公筷的傳統,無形中加大了交叉感染病毒的風險。根據世衛組織統計,由于飲食不當或共用餐具進食引起的食源性傳染病多達幾十種。對于這些不健康的就餐方式,應以此次疫情為契機進行反思,在倡導餐飲文明中逐步改善。

促進餐飲文明,首先要制定嚴格的衛生標準。應當看到,經營餐飲業的主體多為中小微企業和個體戶,從業人員眾多、服務標準不一,一定程度上加大了食品和衛生部門監管的難度。然而,餐飲衛生必須由行政強制力來保障,相關部門需要進一步規范餐飲業衛生量化分級管理工作,明確餐飲服務標準,針對不同食品衛生等級的評定,分類加強日常監管,督促相關餐飲企業將定期消毒、垃圾處理等衛生要求落到實處,確保顧客擁有清潔衛生的飲食環境。

促進餐飲文明,根本在涵養健康的飲食文化。通過聚餐交流感情、增進友誼,是國人的一大文化傳統。但聚餐中表現出來的大吃大喝、高聲談笑等不良飲食文化,仍需加以引導和規范。近年來,有關部門推動公共場所室內禁煙取得積極成效,不得在餐廳內吸煙成為很多人的共識,可見積極倡導加上規則強制,好的風氣是可以養成的。此次提出“餐飲服務單位要全面推行公筷公勺,有條件的餐廳要積極推廣分餐制”,應成為改進餐飲文明的一次契機,可考慮適當引入激勵機制,進一步加大引導力度。

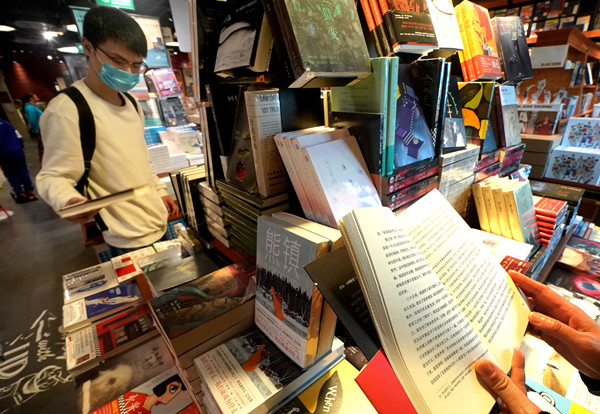

促進餐飲文明,關鍵要培育健康的飲食習慣。俗話說,病從口入。統計顯示,目前食源性疾病的發病率居各類疾病總發病率前列,而唾液是最主要的傳播途徑之一。圍桌共食、相互夾菜的飲食習慣雖然能拉近人與人之間的距離,但“一雙筷子吃天下”,也給了各種細菌、病毒大量傳播的機會。對于每一個個體而言,飯不能不“親自去吃”,飲食安全最終要靠每個人自己養成良好的衛生習慣。做好飲食衛生和健康管理,應當成為每個公民的人生必修課,真正從每一個人做起,從每一餐健康的就餐方式做起。