您的位置:首頁 >焦點新聞 >

川普減稅剛扎馬步,習大大數字中國就破了他功

早晨一點凌亂的思考。覺得有必要將過去一周的兩件事放一個層面看:

一、12月2日的川普政府減稅方案(企業所得稅從35%降到20%,企業海外利潤回美,從35%轉為現金與等價物10%,非流動資產5%等)。

二、12月8日,國家主席習近平在中央政治局主持集體學習時,一番數字經濟以及建設“數字中國”的講話。

單獨看,都不是我所能駕馭的宏觀話題。不過,若落在產業面,也許兩件事的關聯,就不是純粹瞎BB了。

即便不是有意在政策面上互懟,應該也有兩個大國在一個相似周期的共振背景,它們都是對內外挑戰的反應。反正我個人感受,是有內在博弈的。

就隨意記錄幾筆。

川普減稅方案一通過,一幫人嚇死了,再度渲染全球資本、人才、制造業如何回流,中國如何被動。像極了川普大選前后針對中國發出的言論成效。

減稅不可能狹隘到完全針對中國。它既是困擾美國政經、產業多年的癥結,也是川普當局借機落實選后承諾的一部分。放在政經層面,是比較緊迫的事了。

當然會刺激產業與資本市場。上面要素應該會有一定回流,但也不會駭人到哪里去。美國自己主導的全球產業分工,這游戲規則與格局非一日形成。除非立馬完成結構調整與升級,扭轉成本被動,并且還要適應潛在加息帶來的挑戰,才會有成效。但這明擺著不成立。就算川普執政期都不可能有多大成效。

看看擁有制造業或依賴制造業的美國科技巨頭的反應就好了。在方案幾乎是預期出臺前,這半年,蘋果供應鏈部分項目雖然落地美國,更多還是敲定中國,而且還伴隨著全新的研發力量落地。其他巨頭也只是形式上給川普政府一些面子,搞平衡。

關于博弈細節,你梳理一下跨國公司高管過去一年在中國出現的次數就更能明白。一個庫克來多少次了,高通的高管更是中國大江南北地飛來飛去。巨頭們面向中國的活動越來越多。

當然,不管怎么說,減稅方案確實體現了美國重塑國家競爭力的動向。

不過,就算有些擔心,若回過頭看看咱們國家領導人的講話,自信心還是會上來不少。

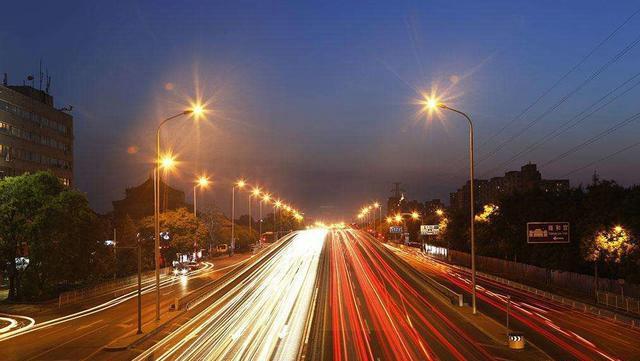

12月8日下午,習近平主席強調了大數據發展現狀、趨勢以及對經濟社會發展的影響,尤其中國的成績與問題,以及未來如何推動。

“我國網絡購物、移動支付、共享經濟等數字經濟新業態新模式蓬勃發展,走在了世界前列。我們要瞄準世界科技前沿,集中優勢資源突破大數據核心技術,加快構建自主可控的大數據產業鏈、價值鏈和生態系統。”他說。

然后他將話題分解,分別從基礎設施、政策環境、國家治理、智慧城市、民生、國家數據安全等方面建設“數字中國”。

這是他4年來至少第六次自頂層發出的信號。之前比較明確的幾次是2014年兩會、五中全會、2015年貴州、2016年中央政治局第36次集中學習會、2016年與2017年烏鎮互聯網大會(賀信)。較早時,還有更多零星講話。

應該說,主席講的一些內容并不新鮮。但連續四年如此強調,一定代表了最高決策層的強烈意志。