您的位置:首頁 >焦點新聞 >

南豬北上:成千上萬頭豬挺進大東北!

豬肉:明朝以來國內最偏好的肉類食品

1月18日,國家統計局發布數據顯示,2017年全國豬肉產量5340萬噸,增長0.8%。目前,我國豬肉產量占全球產量的一半,而人口占世界比重不到20%,算下來豬肉人均占有量38公斤,遠遠超過了世界平均水平。另外還有報道稱,中國的人均一年豬肉消費量達到了59公斤。2016年的全年肉類總產量是8540萬噸,而豬肉就占到了其中的62%,牛肉和羊肉各占8.4%和5.4%。

實際上,自2010年開始,我國的豬肉產量就一直在5000萬噸以上,而且豬肉的進口量也在逐年增加,國內消費者對食用肉中豬肉的偏愛已成為明朝以來(元朝及之前為羊肉等)最為重要的食品消費特征之一,這一點可以從CPI食品類中豬肉的占比較高體現出來。

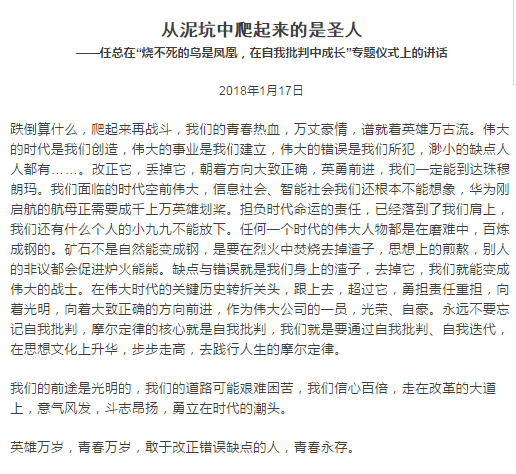

圖為2013年—2016年國產豬肉和進口豬肉的對比圖(單位:萬噸) 圖源:網絡

豬肉從哪來?——南方水網地區為主

既然豬肉已經成為大部分平民百姓生活中離不開的食物,那么,作為一種動物,在上餐桌之前,它的生存、成長環境如何?能否讓消費者吃的心安理得、有滋有味同時有保證?

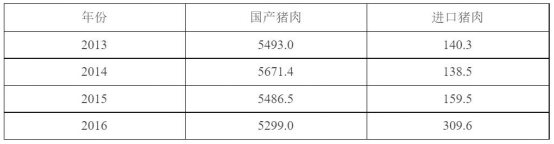

2016年中國生豬養殖分布圖圖源:網絡

根據2016年的數據,目前國內的生豬養殖主要集中在四川、湖南、河南等相對地理位置偏南方、河流較多的一些大省,截至2016年底,生豬養殖的上市企業為15家,飛揚跋扈的豬肉市場誕生了一批知名的企業家,如北大“屠夫”陸步軒,網易“丁磊黑豬肉”。消費升級的新形勢下,受歡迎的豬肉都有綠色、安全、品牌溢價等特點,很多已經通過互聯網銷往全國、做強了豬肉品牌。

圖源:網絡

然而,真正已經做成了品牌的豬肉畢竟是少數,大部分消費者購買豬肉還是去家附近的食品市場,這些豬肉主要來自中小養豬場,具體來源和質檢不透明,所以不一定能保證全部綠色安全。

有報道稱,豬肉市場巨大,投資人群體也很龐大,但真正養優質豬的不多。在部分中小養豬場,從場地選擇到養殖過程都呈現巨大問題,如豬飼料的臟亂差、豬糞便造成養殖場嚴重污染、豬肉質量堪憂。

而南方的水網地區尤其面臨著養豬的環保壓力,當地的生豬養殖場也在加快推進標準化改造,對于不符合環保要求的,開啟了關閉拆除或向外地“遷徙”的趨勢。數據顯示,2017年全年,福建的南平市共拆除關閉生豬養殖場7180家。