您的位置:首頁 >產經 >

助力推動我國制造業邁向全球價值鏈中高端

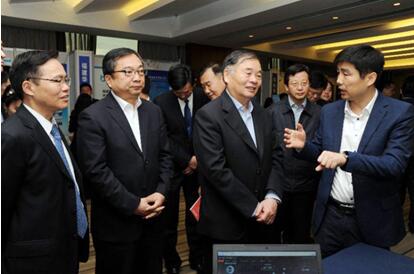

以“協同創新——推動中德智能制造合作,尋找先進制造‘中國方案’”為主題的“太倉論壇”-2018中德智能制造解決方案大會 4月13日在江蘇太倉市舉行,工業和信息化部信息化和軟件服務業司司長謝少鋒、江蘇省經信委副主任胡學同、太倉市委書記沈覓、市長王建國等領導到會致辭,北京大學教授、工業和信息化部原副部長楊學山,中國科學院院士褚君浩、北京聯合大學副校長鮑泓、江蘇徐工信息技術股份公司CEO張啟亮、華鈦智能科技公司副總經理馬好東、阿里云戰略拓展部副總經理吳宗海、漢德資本主席蔡洪平等在會上發表了主題演講,來自全國各地關注智能制造的政府主管、中德智能制造示范園區代表、高校和科研機構的專家,來自德方的太倉德國中心、舍弗勒(Schaeffler)公司、通快(TRUMPF)公司代表,以及中德各類制造企業和國內優秀的智能制造解決方案供應商代表共500多人參加了會議。

工業和信息化部信息化和軟件服務業司司長謝少鋒致辭時表示,推動“中國制造2025”與德國工業4.0深度對接是兩國的戰略選擇,為此,工業和信息化部多措并舉,務實推進中德智能制造合作,取得了顯著成效。雙方圍繞產業合作、標準化、人才培養和園區等重點領域,在2016、2017年分兩批遴選了31個中德智能制造合作試點示范項目,正成為推動兩國政策交流、技術創新、產業合作、標準制定的新載體、新模式,由此啟動建設了遼寧沈陽、江蘇太倉、山東青島等一批中德智能制造合作園區。未來,工信部將繼續同德方保持密切聯系與合作,持續開展試點示范,發揮交流合作平臺作用,推動中德兩國制造業標準互認,加快人才培養,營造互利共贏的合作環境,圍繞智能制造、工業互聯網等重點領域,推動中德合作向縱深邁進。

北京大學教授、工業和信息化部原副部長楊學山在大會做主題報告時強調,定制生產、柔性制造是制造業商業模式變革的核心內容。要為智能制造提供優秀的解決方案,就必須利用最新的信息技術創新成果,與工業技術實現融合。基于制造業的轉型升級,新的信息技術可以從以下六個方面來集成解決方案,最基礎的是處理技術和傳輸技術兩個方面,這些技術是走向智能化的必要條件;此外還有四類技術:第一個是感知,也就是物聯,這是智能的基礎,也是與工業技術融合的基礎;第二是功能更強的內容技術,對數據進行各種處理,不僅是對已有的文字和數據庫進行處理,還需要對數據的語義進行操作;第三是智能技術,要把數據鏈、平臺和制造的物理體系結合起來,要把內容技術、行為技術、感知技術和工業技術結合起來實現智能行為;第四是系統技術,根據特定的目標和任務,定義系統邊界和構成要素,圍繞目標和新定義的系統邊界、要素構建數據鏈,根據系統特征構造模型、選擇恰當的算法,并在模型和算法的基礎上編制軟件,構成一個完整的以系統為對象的生命周期。基于上面這些信息技術體系,形成智能制造解決方案,是促使工業走向智能化的關鍵。

主持論壇的電子工業出版社總編輯兼華信研究院院長劉九如在會議開場時談到,新一代信息通信技術快速發展并與制造技術深度融合,引發制造業制造模式、制造流程、制造手段、生態系統等發生重大變革;中國制造業正面臨從價值鏈的低端向中高端、從制造大國向制造強國、從中國制造向中國創造轉變的關鍵歷史時期。在這樣的背景下,如何深化中德合作,更好地實現合作共贏;如何深度把握新一代信息技術與制造業的融合,為各行各業提供更多優秀的智能制造解決方案,顯得更為迫切。由此我們約請活躍在中國智能制造領域的專家和企業家進行切磋交流,促成了此次論壇的召開。

同時,劉九如還介紹,中國制造業要邁向價值鏈的中高端,真正實現智能制造,除了把握智能制造的一般發展趨勢和全球發展動向外,更需要圍繞新的信息技術與工業技術、新的解決方案、新的應用模式,以及中德之間新的合作深度等展開不同層面的深入研討,由此,華信研究院與太倉市合作,決定建立常設“太倉論壇”,定期組織開展有關智能制造熱點難點問題的交流研討,以促進業界更好的形成發展共事,達成良好合作。太倉是我國制造業重鎮,是中德合作的集聚區,是工信部授牌的中德智能制造合作示范園區之一,“太倉論壇”永久會址的設立,將聚焦全球智能制造領域的思想和智慧,將太倉及中國各地的成功發展經驗傳遞到世界,將全球先進的智能制造解決方案匯聚到中國,推動中國智能制造邁上新的臺階。

首次“太倉論壇”包括三個主題論壇和一個平行會議,分別就中德智能制造合作、互聯網與制造業融合、智能制造產學研協同,以及中德合作園區工作展開了研討交流。會議期間,還專門舉行了“太倉論壇”永久會址揭牌儀式。